Популярность казино Париматч растет с каждым днем благодаря его удобству и многообразию игровых возможностей. Многие пользователи предпочитают играть в Пари матч из-за надежности платформы и широкой линейки доступных игр. Слоты онлайн здесь регулярно обновляются, что позволяет игрокам всегда находить что-то новое и интересное.

Pari match казино онлайн предлагает удобный процесс регистрации и входа на сайт. После того как вы пройдете процедуру Пари-матч регистрация, вам откроется доступ ко всем функциям сайта. Также можно Pari-match скачать на свое устройство для еще большего удобства игры в любом месте и в любое время.

Регистрация в онлайн казино Пари матч

Процесс регистрации на сайте Пари матч достаточно прост и понятен. Чтобы создать аккаунт, нужно перейти на главную страницу онлайн казино Pari match и нажать на кнопку «Регистрация». Затем потребуется заполнить форму с личными данными, указав свое имя, фамилию, электронную почту и придумав пароль для доступа. Обратите внимание, что все данные должны быть введены корректно, так как они понадобятся для дальнейшей верификации аккаунта.

Создание аккаунта в казино Париматч требует соблюдения определенных требований. Во-первых, игрок должен быть совершеннолетним — минимальный возраст для регистрации составляет 18 лет. Кроме того, необходимо предоставить документы для подтверждения личности: это может быть паспорт или другой удостоверяющий документ с фотографией. Убедитесь также, что у вас есть доступ к указанной электронной почте или номеру телефона для подтверждения учетной записи.

После завершения процедуры Parimatch регистрация важно пройти этап верификации аккаунта. Этот процесс необходим для подтверждения личности пользователя и обеспечения безопасности всех финансовых операций на платформе. Для этого потребуется загрузить сканы документов (паспорт или водительское удостоверение) через личный кабинет. Как только модераторы проверят предоставленные данные и утвердят вашу учетную запись, вам станет доступен полноценный функционал сайта.

- Перейдите на главную страницу онлайн казино Пари-матч.

- Нажмите кнопку «Регистрация».

- Заполните форму с личными данными.

- Подтвердите свою учетную запись через электронную почту или телефон.

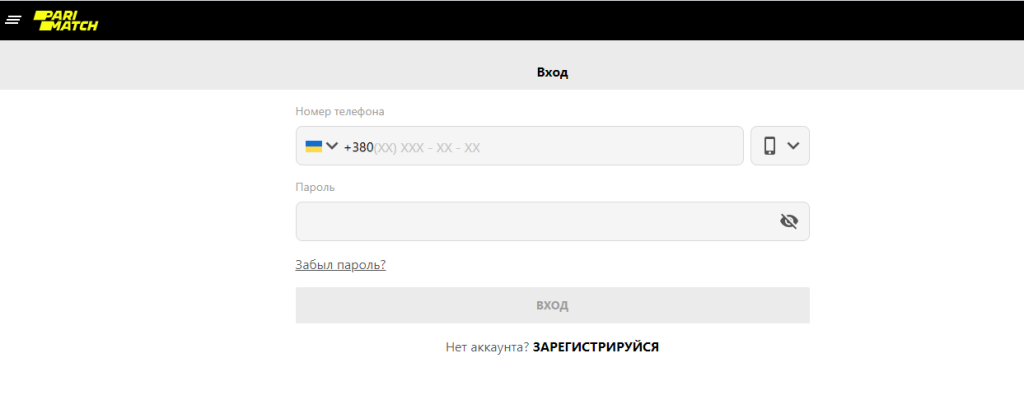

Вход в личный кабинет Париматч

После успешной Париматч регистрация, следующий шаг — это вход в личный кабинет. Для этого необходимо вернуться на главную страницу онлайн казино Parimatch и нажать на кнопку «Вход». Введите свой логин и пароль, которые вы использовали при регистрации. Теперь вы можете приступить к игре на слоты онлайн или игровые автоматы, наслаждаясь всеми преимуществами Пари матч казино онлайн.

Если вы забыли свой пароль или столкнулись с проблемами при попытке войти в учетную запись, система предоставляет возможность его восстановления. На странице входа есть кнопка «Забыли пароль?», которая позволит вам быстро восстановить доступ к аккаунту через электронную почту или номер телефона. Если проблема не решается стандартным способом, рекомендуем обратиться в службу поддержки онлайн казино Pari match для получения оперативной помощи.

Для обеспечения дополнительного уровня безопасности вашего аккаунта предусмотрена двухфакторная аутентификация (2FA). Этот метод включает ввод дополнительного кода подтверждения при каждом входе, который отправляется на ваш телефон или email. Двухфакторная аутентификация поможет защитить ваш профиль от несанкционированного доступа и обеспечит безопасность ваших финансовых операций в казино Пари-матч. Чтобы настроить 2FA, зайдите в настройки своего аккаунта и следуйте инструкциям системы.

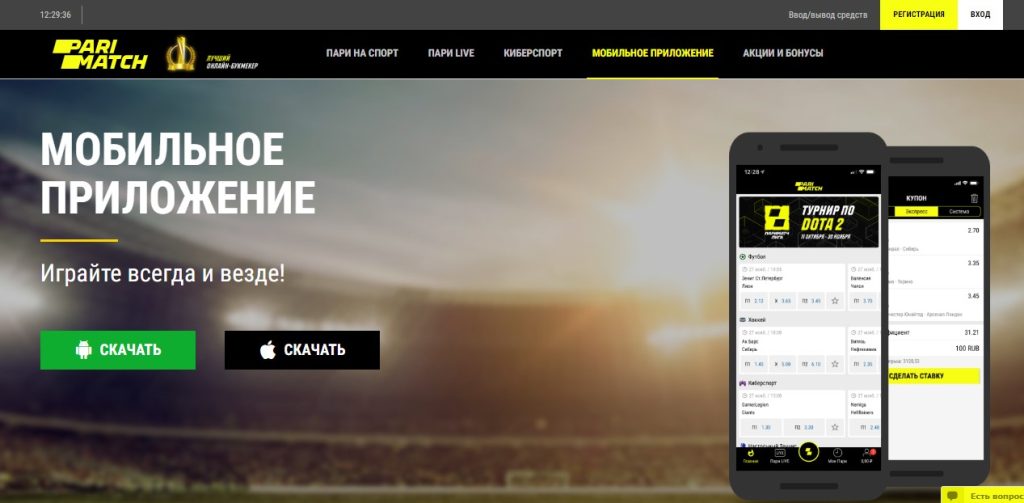

Приложение Париматч для мобильных устройств

Мобильное приложение Париматч доступно для платформ Android и iOS, предоставляя игрокам возможность наслаждаться всеми функциями казино на ходу. В приложении представлены все основные возможности Parimatch казино онлайн, включая слоты онлайн и игровые автоматы. Обзор приложения показывает его высокую производительность и удобный интерфейс, что делает его идеальным решением для тех, кто предпочитает играть в Пари матч с мобильных устройств.

Чтобы начать использовать мобильное приложение, вам необходимо скачать и установить его на своем устройстве. Процесс установки прост: достаточно посетить официальный сайт онлайн казино Pari match и выбрать нужную версию приложения. На сайте доступны подробные инструкции по установке для каждой операционной системы, а также рекомендации по настройке параметров безопасности для защиты вашего аккаунта при входе через приложение.

Удобство использования и функционал мобильного приложения заслуживают особого внимания. Интерфейс интуитивно понятен, что позволяет быстро найти нужные игры или разделы. Вы сможете без труда выполнять любые операции — от пополнения счета до участия в турнирах — благодаря оптимизации интерфейса под сенсорные экраны. Скачав приложение Пари-матч, вы получаете полный доступ к своему аккаунту с любого места в любое время, что значительно упрощает процесс игры и повышает комфорт пользователей.

Характеристика Parimatch

| Характеристика | Описание |

|---|---|

| 🎲 Название | Parimatch |

| 💬 Год основания | 1994 |

| 🧾 Лицензия | КРАИЛ |

| 💲 Минимальный депозит | 50 грн |

| 🎰 Игровых автоматов | 8000+ |

| 💵 Способы пополнения | Visa, Mastercard, Privat24 |

| 📱 Приложение | Android, iOS |

| 🙋♂️ Служба поддержки | Онлайн-чат, e-mail |

Бонусы и акции в онлайн казино Париматч

Одним из основных преимуществ, которые предлагает казино Париматч, является щедрый приветственный бонус для новых игроков. После успешной регистрации на сайте или через приложение пользователи получают бонусы за первые депозиты, что позволяет им значительно увеличить свой начальный баланс. Этот приветственный пакет включает в себя дополнительные средства для игры на слоты онлайн и игровые автоматы, а также бесплатные вращения (фриспины), что делает старт в Parimatch казино онлайн еще более увлекательным.

Помимо бонусов для новичков, онлайн казино Парі матч регулярно проводит еженедельные и специальные акции для своих постоянных пользователей. Эти предложения могут включать возврат части проигранных средств (кэшбэк), турниры с крупными призовыми фондами и другие интересные активности. Такие акции позволяют игрокам максимально эффективно использовать свои депозиты и получать дополнительные шансы на выигрыш при игре в слоты онлайн и другие игры.

Для самых лояльных клиентов существует программа лояльности, которая предоставляет VIP-привилегии. Вступая в эту программу, игроки получают доступ к эксклюзивным предложениям, персональным менеджерам и специальным мероприятиям. Переходя по уровням программы лояльности через активную игру на платформе, пользователи могут наслаждаться уникальными наградами и бонусами от Pari-match казино онлайн. Все это делает игровой процесс еще более захватывающим и выгодным для тех, кто выбирает играть в Пари матч.

Игровые автоматы в казино Parimatch

В онлайн казино Parimatch вы найдете широкий выбор игровых автоматов от ведущих провайдеров, таких как NetEnt, Microgaming и других. Благодаря этому разнообразию каждый игрок сможет подобрать слоты онлайн по своему вкусу – от классических «одноруких бандитов» до современных видео-слотов с уникальными бонусными функциями. Новички и опытные геймеры одинаково оценят качество графики, звуковое сопровождение и увлекательный игровой процесс каждого автомата.

Особой популярностью среди пользователей пользуются такие игровые автоматы как Starburst, Gonzo’s Quest и Mega Moolah. Эти слоты давно зарекомендовали себя на рынке благодаря высокому уровню выплат и интересным игровым механикам. В Паріматч казино онлайн они представлены в полном объеме, что дает возможность испытать удачу и насладиться любимыми играми в любое время. Возможность сорвать крупный джекпот привлекает тысячи игроков ежедневно.

Одним из значительных преимуществ платформы является наличие бесплатных демо-версий игр. Это позволяет новым пользователям ознакомиться с игровым процессом без риска потерь средств. После того как игроки почувствуют уверенность в своих силах, они могут перейти к игре на реальные деньги. С помощью удобного интерфейса пользователи легко выполнят вход в систему после регистрации или скачивания приложения через сайт Pari match скачать. Такой подход делает игровой процесс доступным для всех категорий игроков и способствует росту популярности платформы.

Ставки на спорт в Париматч

Возможности для ставок на спортивные события в казино Париматч поражают своим разнообразием. Игроки могут делать ставки на такие популярные виды спорта, как футбол, теннис, баскетбол и многие другие. Parimatch регистрация открывает доступ к широкому выбору матчей и турниров по всему миру. Независимо от того, интересуют ли вас международные соревнования или национальные лиги, в онлайн казино Пари матч каждый найдет что-то по своему вкусу.

Pari match предлагает два основных вида ставок: прематч и лайв-ставки. Прематч позволяет игрокам ставить деньги до начала спортивного события, тогда как лайв-ставки предоставляют возможность заключать пари прямо во время игры. Это добавляет азарт и динамику игровому процессу. Играть в Пари-матч легко благодаря интуитивно понятному интерфейсу – после успешной регистрации через сайт или приложения можно быстро перейти к сделке своей первой ставки.

Одним из главных преимуществ ставок в казино Pari-match является удобство и безопасность платформы. Вход через сайт либо мобильное приложение гарантирует быстрый доступ ко всем функциям сервиса. Кроме того, с помощью опции Париматч скачать, пользователи могут играть в любое время и в любом месте без ограничений. Такая мобильность делает онлайн казино Parimatch привлекательным выбором для современных игроков, которые ценят комфорт и надежность.